科研進展

我所金奇教授團隊等在結(jié)核分枝桿菌感染診斷新型生物標志物研究方面取得新進展

2025年9月,我所金奇教授團隊聯(lián)合首都醫(yī)科大學附屬醫(yī)院團隊在《EBioMedicine》在線發(fā)表了題為“Peripheral Blood Neutrophil Proteomic Profiling with Transcriptomic Data Integration Reveals Biomarkers for Tuberculosis Infection Diagnosis”的研究論文。

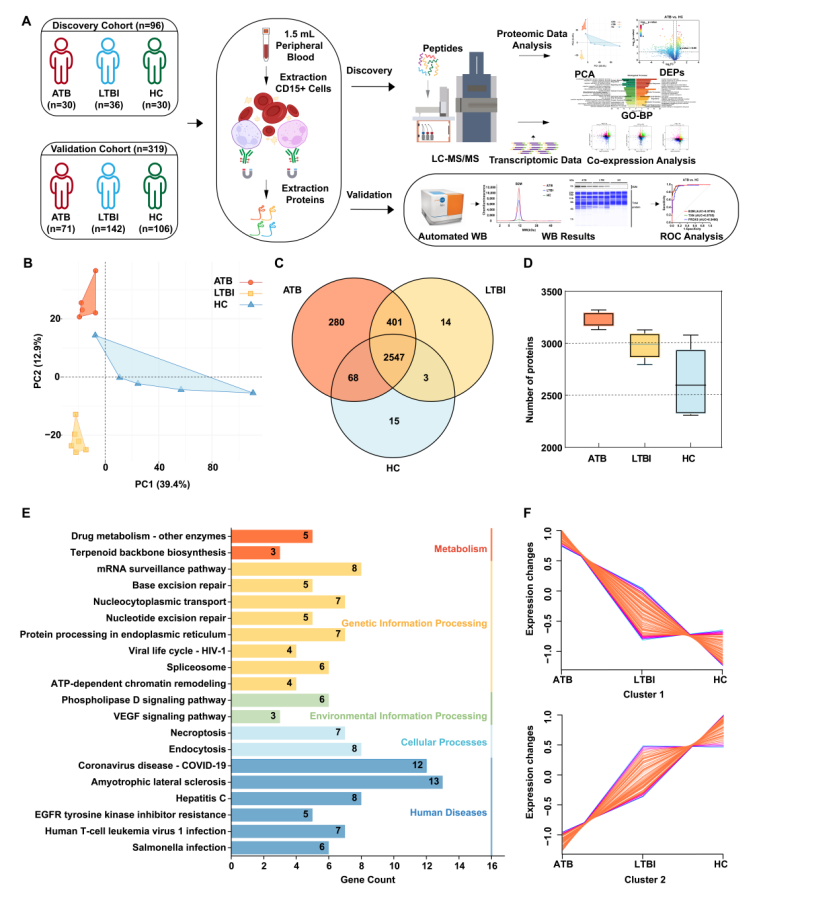

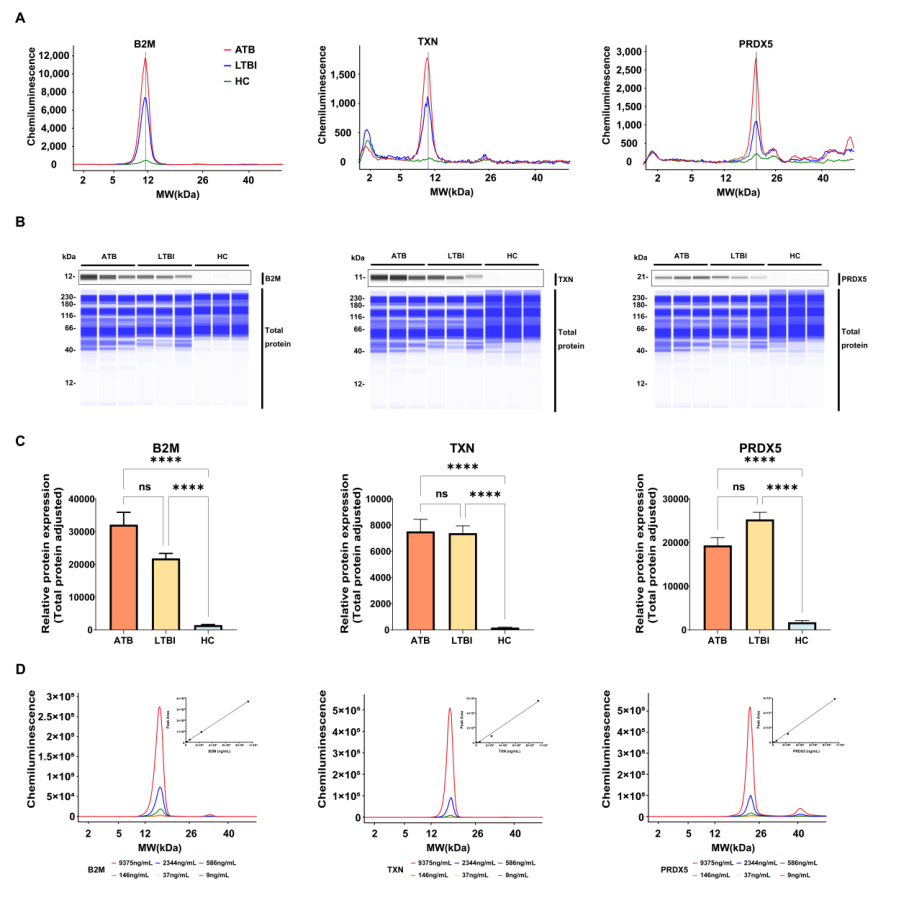

結(jié)核病仍是全球頭號傳染病殺手。世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示,2023年全球新增結(jié)核病例達1080萬例,造成125萬人死亡。我國作為結(jié)核病高負擔國家,每年新發(fā)病例約80萬例。當前診斷技術(shù)存在顯著局限,例如痰涂片顯微鏡檢查靈敏度不足、細菌培養(yǎng)耗時長且依賴實驗室條件、分子檢測技術(shù)雖快速但設備昂貴等,開發(fā)快速且高靈敏度的結(jié)核感染發(fā)病診斷方法,是全球?qū)崿F(xiàn)WHO終結(jié)結(jié)核病戰(zhàn)略的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。鑒于外周血中性粒細胞在結(jié)核感染中起著至關(guān)重要的作用,研究開創(chuàng)性地聚焦這類中性粒細胞——這種占白細胞40%-70%的免疫細胞,既是抗擊結(jié)核感染的第一道防線,也是疾病進展的重要參與者。研究對來自活動性結(jié)核病患者(ATB)、結(jié)核潛伏感染者(LTBI)及非結(jié)核對照人群(HC)的外周血中性粒細胞進行了系統(tǒng)的蛋白質(zhì)組鑒定,并結(jié)合轉(zhuǎn)錄組學數(shù)據(jù)進行了整合分析。研究發(fā)現(xiàn)數(shù)百種蛋白質(zhì)在不同感染狀態(tài)下差異表達,尤其富集于與免疫應答相關(guān)的通路,如NOD樣受體信號通路。進一步利用自動化蛋白免疫印跡技術(shù)在319例獨立隊列(71例ATB、142例LTBI、106例HC)驗證后,最終鎖定β-2微球蛋白(B2M)、硫氧還蛋白(TXN)和過氧化物還原酶5(PRDX5)三個最具結(jié)核感染診斷潛力的生物標志物。結(jié)核菌感染時,中性粒細胞通過上調(diào)這些蛋白抵御氧化應激損傷,其協(xié)同作用形成獨特的診斷窗口。以上三種蛋白聯(lián)合診斷的ROC曲線下的面積AUC值為0.9847,靈敏度和特異度分別達到95.11%和96.23%,為研發(fā)基于血液、非痰液的結(jié)核感染快速診斷工具提供了新方向。該診斷檢測僅需1.5mL外周血,無需痰液樣本,特別適用于兒童/重癥患者等痰液獲取困難患者的診斷。

圖1. ATB、LTBI和HC組外周血中性粒細胞的蛋白質(zhì)組學特征

圖2. B2M、TXN和PRDX5在ATB、LTBI和HC中性粒細胞中的表達

本研究得到了中國醫(yī)學科學院醫(yī)學與健康科技創(chuàng)新工程(2021-I2M-1-037)及國家科技重大專項(2017ZX10201301-002-003)的資助。我所鄭建華副研究員、金奇教授,首都醫(yī)科大學附屬北京胸科醫(yī)院劉榮梅主任醫(yī)師、附屬北京地壇醫(yī)院徐艷利主任醫(yī)師為共同通訊作者。我所碩士研究生楊佳榮、北京胸科醫(yī)院呂子征主治醫(yī)師、我所劉立國主任技師為共同第一作者。